Avant d’acheter un terrain, de rénover une propriété ou d’y entreprendre un projet immobilier, il est essentiel de bien comprendre le zonage qui s’y applique. Ce concept, central en aménagement du territoire, encadre ce que vous êtes autorisé à construire ou à exploiter sur un lot donné.

Au Québec, chaque municipalité divise son territoire en zones précises : résidentielles, commerciales, industrielles, agricoles, institutionnelles ou mixtes. À chacune de ces zones s’appliquent des règles spécifiques concernant les usages permis, les types de bâtiments autorisés et les normes d’implantation.

Ce guide vous propose un survol clair et structuré de la réglementation du zonage au Québec : ses objectifs, ses principales catégories, les cas particuliers comme le zonage agricole et les démarches à suivre pour vérifier ou modifier le zonage d’un terrain.

Les règlements municipaux : définition et usage

Le zonage est un outil fondamental dont dispose chaque municipalité pour encadrer l’aménagement de l’ensemble de son territoire. Il consiste à diviser le territoire municipal en zones distinctes et à définir les usages autorisés dans chacune d’elles, selon des objectifs d’ordre fonctionnel, environnemental, économique et social. Ce règlement permet notamment de :

- Contrôler l’usage des terrains et des bâtiments ;

- Encadrer l’implantation, la hauteur, la forme et l’apparence des constructions ;

- Définir des marges de recul et des distances minimales entre bâtiments ;

- Protéger les caractéristiques de milieux sensibles ou à la valeur patrimoniale ;

- Limiter les nuisances entre usages incompatibles (bruit, pollution, circulation, etc.) ;

- Soutenir un développement urbain cohérent, durable et sécuritaire.

En somme, le zonage vise à organiser l’espace de manière équilibrée, à préserver la qualité de vie des citoyens et à planifier le développement futur de la collectivité.

Les principaux types de zones d’urbanisme au Québec

Bien que chaque municipalité puisse utiliser sa propre terminologie et établir des sous-catégories spécifiques, la majorité des villes et arrondissements du Québec s’appuient sur les mêmes grandes familles de zonage. En matière de zonage, voici un aperçu des principales catégories :

Zone résidentielle

Destiné à l’habitation, ce type de zonage regroupe les maisons unifamiliales, les immeubles à logements, les condominiums et parfois les unités d’habitations accessoires. Il peut être subdivisé selon la densité autorisée (basse, moyenne ou haute).

Zone commerciale

Réservé aux activités de commerce et de services, ce zonage permet l’implantation de boutiques, restaurants, bureaux professionnels, commerces de détail, etc. Certaines municipalités distinguent les zones de commerce de proximité des zones commerciales régionales ou à grande surface.

Zone industrielle

Ce zonage est destiné aux activités de production, d’entreposage, de distribution ou de transformation. Il inclut les usines, ateliers, garages, entrepôts et autres installations à vocation industrielle. Il peut également comporter des restrictions liées au bruit, à la circulation ou aux émissions.

Zone institutionnelle

Concerne les équipements collectifs et les services à la population : écoles, établissements de santé, lieux de culte, infrastructures publiques, bâtiments administratifs, etc.

Zone mixte

Comme son nom l’indique, le zonage mixte permet la cohabitation de plusieurs usages sur un même territoire, notamment les usages résidentiels ou commerciaux. Par exemple, un immeuble à logements avec des commerces au rez-de-chaussée peut être implanté en zone mixte. Ce zonage favorise la densification urbaine et la vie de quartier.

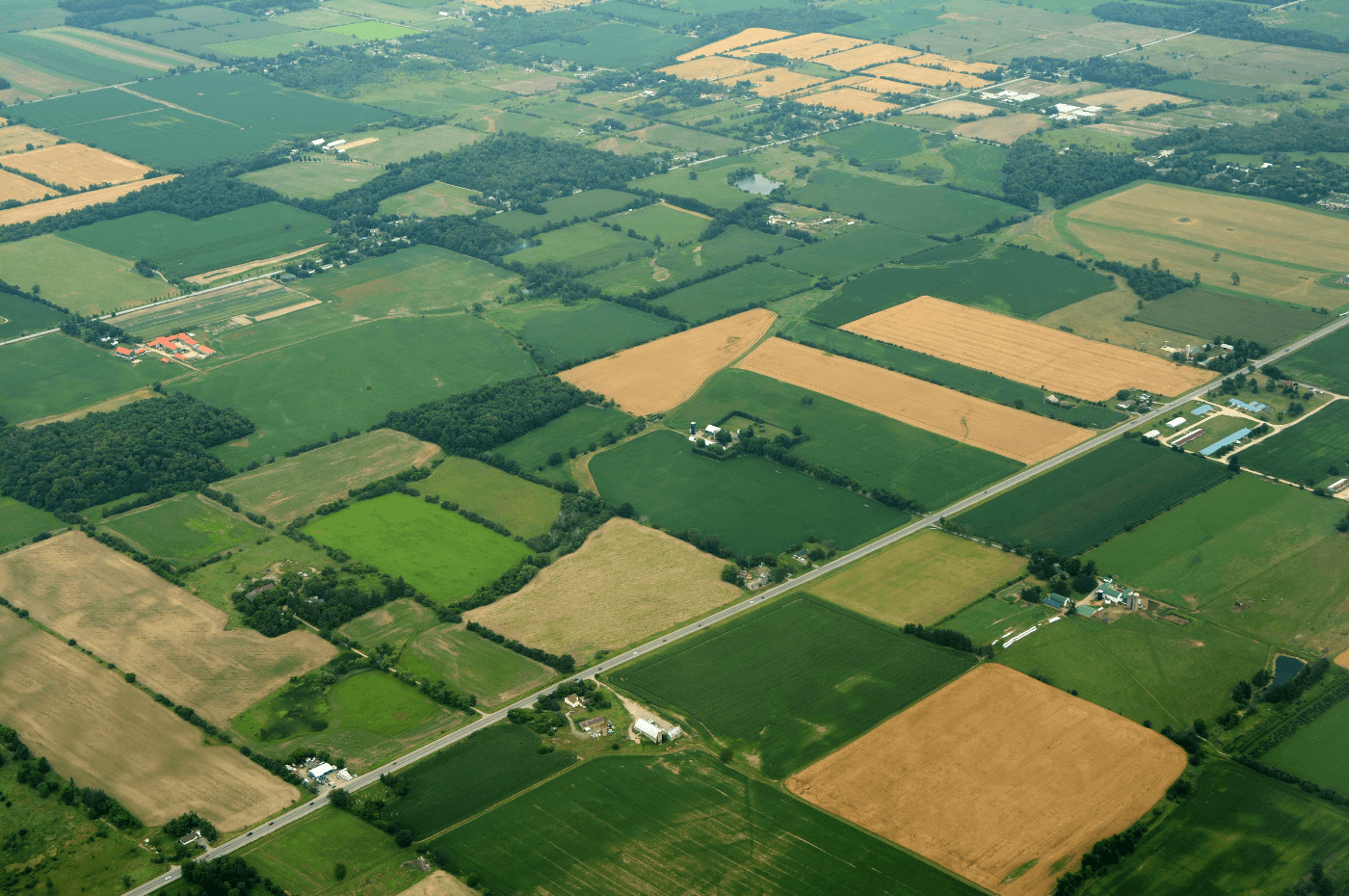

Un cas particulier : qu’est-ce que le zonage agricole (zone verte) ?

Vous avez sans doute déjà entendu parler de la fameuse zone verte. Il s’agit d’un territoire strictement encadré par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, cette zone couvre les terres agricoles situées au sud du 50e parallèle et vise à préserver ces espaces pour assurer la pérennité de l’agriculture au Québec.

Créée pour limiter l’étalement urbain et protéger les activités agricoles, cette zone est gérée par un organisme provincial : la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles : quelles constructions sont permises en zone verte ?

En zone agricole, les activités agricoles ont priorité. L’usage résidentiel y est strictement encadré et dans la majorité des cas :

- Il est interdit de construire une résidence sur un terrain de moins de 100 hectares, sauf si le projet est directement lié à une activité agricole reconnue ;

- Toute construction, transformation ou agrandissement de bâtiment à des fins non agricoles est prohibé sans autorisation préalable de la CPTAQ ;

- Des restrictions importantes s’appliquent également à la vente, à la division ou à l’exploitation d’un lot situé en zone verte.

Comment faire dézoner un terrain agricole par le CPTAQ au Québec ?

Au Québec, toute demande visant à modifier l’usage d’un terrain situé en zone verte doit obligatoirement passer par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). C’est le seul organisme autorisé à accorder une dérogation à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou à approuver un dézonage.

Le processus de demande est encadré, formel et rigoureux. Il comprend généralement :

- La présentation d’un dossier complet justifiant la demande (motifs, plan d’implantation, usages projetés, impacts sur le territoire, etc.) ;

- Une analyse approfondie par la CPTAQ, qui tient compte de plusieurs critères, notamment la vocation agricole du terrain, la possibilité d’utiliser un autre site hors zone verte et les impacts sur le voisinage ou sur l’exploitation agricole environnante ;

- La possibilité de consultations publiques ou d’avis de la municipalité ou de la MRC concernée.

Il est important de savoir que le taux de refus est élevé : la CPTAQ applique des critères stricts afin de protéger les terres agricoles du développement non agricole.

Comment savoir quel est le zonage d’un terrain au Québec ?

Avant de faire l’acquisition d’un terrain ou d’entamer des travaux, il est essentiel de connaître le zonage qui s’applique à la propriété visée. Cette information détermine les usages permis ainsi que les normes de construction en vigueur.

Où trouver l’information et les cartes interactives ?

La majorité des municipalités québécoises rendent ces renseignements accessibles sur leur site Web, généralement dans la section urbanisme, réglementation ou aménagement du territoire. Vous y trouverez :

- Le règlement de zonage officiel ;

- Des cartes interactives permettant de visualiser les différentes zones d’usage ;

- Le plan d’urbanisme de la municipalité ou de l’arrondissement.

Vous pouvez également contacter directement le Service d’urbanisme de la municipalité pour poser des questions précises, notamment si vous avez un projet particulier en tête (construction, changement d’usage, agrandissement, etc.).

Changement de zonage : comment procéder ?

Modifier le zonage d’un terrain, c’est changer officiellement le règlement qui détermine les usages permis sur ce lot. Cette démarche peut être initiée :

- Par la ville elle-même, à la suite d’une initiative d’aménagement plus large ;

- Par un citoyen, lorsqu’un projet personnel n’est pas autorisé par le zonage actuel.

Dans le cas d’une demande citoyenne, voici un aperçu des étapes habituelles du processus :

- Dépôt de la demande officielle : le citoyen soumet une demande d’autorisation de modification du règlement de zonage à la municipalité, à l’aide du formulaire prévu à cet effet. Le projet doit respecter les critères d’urbanisme déjà en vigueur.

- Analyse municipale : le conseil municipal ou le service d’urbanisme examine la demande pour en évaluer la faisabilité, l’impact sur le voisinage et sa cohérence avec le plan d’urbanisme.

- Décision préliminaire : si la demande est refusée, la municipalité doit motiver sa décision. Si elle est acceptée, le processus suit son cours.

- Consultation citoyenne : une assemblée publique est tenue pour informer les citoyens et recueillir leurs commentaires. Un avis est souvent publié dans un journal local.

- Référendum (au besoin) : si la demande soulève des oppositions, un processus référendaire peut être déclenché. Les citoyens du secteur visé sont alors appelés à voter dans un délai maximal de 120 jours suivants l’adoption initiale.

- Adoption finale du règlement : si le projet est approuvé, la modification du règlement est officialisée par le conseil municipal.

- Entrée en vigueur : après les formalités administratives, la nouvelle réglementation s’applique officiellement au terrain concerné.

À retenir : Le changement de zonage est un processus long et encadré, qui peut varier légèrement selon la municipalité. Plus la demande est complexe ou contrastée, plus les détails seront importants. Il est donc essentiel de bien se préparer et de consulter les services d’urbanisme dès le début du projet.

Vous cherchez un arpenteur-géomètre ?

XpertSource.com peut vous aider dans vos démarches pour trouver un arpenteur-géomètre. En nous parlant de votre projet, nous vous mettrons gratuitement en relation avec les personnes-ressources adéquates. Vous n’avez qu’à remplir notre formulaire (en quelques minutes seulement) et vous pourrez être mis en contact avec des experts.