Avez-vous déjà entendu parler des unités d’habitation accessoires (UHA) ? Souvent comparées aux mini-maisons , ces petites habitations gagnent en popularité partout en Amérique du Nord en tant que solution de logement souple et abordable.

Mais malgré leur potentiel, leur adoption demeure limitée au Québec, principalement en raison de règlements municipaux restrictifs. Pourtant, plusieurs experts s’accordent à dire qu’une implantation plus large des UHA serait bénéfique, autant pour les citoyens que pour les municipalités.

Voici un aperçu de leur rôle grandissant dans le paysage immobilier québécois et des freins qui freinent encore leur essor.

Qu’est-ce qu’une unité d’habitation accessoire ?

Avant d’aborder les enjeux liés aux UHA, il est essentiel de bien comprendre ce qu’elles sont. Inspirée du terme anglophone Accessory Dwelling Unit (ADU), l’unité d’habitation accessoire désigne une petite résidence construite sur un terrain déjà occupé par un bâtiment principal. Elle coexiste donc avec une habitation principale, sur un même lot, tout en étant physiquement distincte.

Le concept d’UHA recouvre en réalité une grande variété de formes et de vocabulaires : logement secondaire, annexe résidentielle, pavillon de jardin, maison de fond de cour, appartement au-dessus d’un garage, etc. Il existerait plus d’une cinquantaine de désignations différentes pour ce type d’habitation.

Quel que soit le nom utilisé, l’objectif reste le même : offrir un logement autonome, de plus petite taille, à l’intérieur d’un terrain résidentiel existant.

Photo : la-mini-maison.com

UHA attachée ou détachée : quelles différences ?

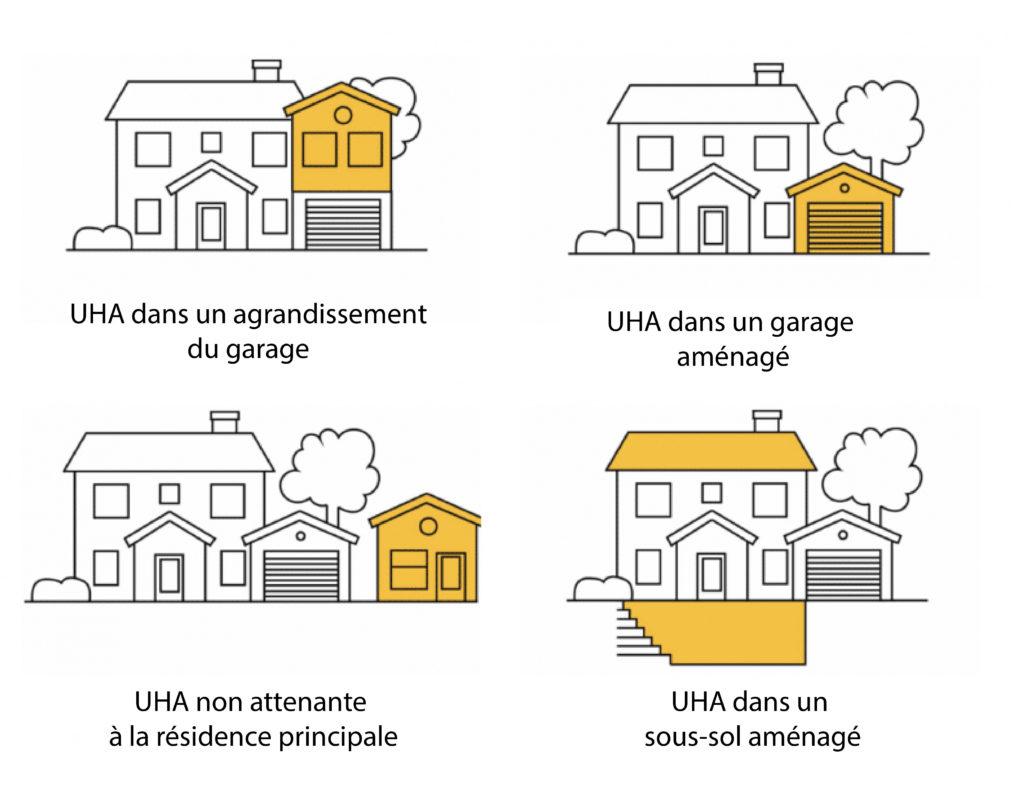

Les unités d’habitation accessoires peuvent prendre différentes formes, selon les caractéristiques de la propriété principale et les règlements municipaux en vigueur. On distingue principalement trois grands types d’UHA :

- Logement accessoire intégré : Il s’agit d’un logement aménagé à l’intérieur d’une maison unifamiliale, par exemple dans le sous-sol fini, un grenier ou un garage converti. Il partage souvent une ou plusieurs installations avec le logement principal.

- Unité d’habitation accessoire attachée (UHAA) : Ce type d’UHA est rattaché physiquement à l’immeuble existant, comme une annexe latérale ou un étage supplémentaire. Bien qu’il forme un espace autonome, il est structurellement lié à la maison principale.

- Unité d’habitation accessoire détachée (UHAD) : Aussi appelée « maison secondaire de cour », cette version est totalement indépendante, située ailleurs sur le terrain, à distance du bâtiment principal. Elle se présente souvent sous la forme d’une petite maison ou d’un pavillon autonome.

Nous avons déjà illustré certains de ces modèles dans nos articles précédents, notamment avec le concept intergénérationnel TrYo, un exemple concret d’UHA pensée pour le vivre-ensemble.

Les 4 grands principes de conception d’une UHA

Selon la firme d’urbanisme à but non lucratif Arpent, quatre principes clés doivent guider la conception des unités d’habitation accessoires. Ces lignes directrices visent à assurer une intégration harmonieuse, fonctionnelle et durable dans le tissu urbain existant.

1. Taille réduite

L’UHA doit être de dimension modeste. Sa superficie ne doit généralement pas dépasser la moitié de celle de l’habitation principale et son implantation doit occuper entre 15 % et 50 % de l’espace libre du terrain, selon le contexte local. Cette limite vise à préserver l’équilibre entre densification et qualité de vie.

2. Harmonie architecturale

L’unité doit s’intégrer harmonieusement à l’environnement bâti. Elle peut reprendre le style de la résidence principale ou opter pour un design plus distinctif, tant que l’ensemble s’harmonise avec le caractère du quartier. L’objectif : enrichir le cadre urbain sans créer de ruptures visuelles.

3. Respect de la vie privée

Le positionnement de l’UHA doit préserver l’intimité des occupants comme des voisins. L’orientation des fenêtres, des balcons ou des accès doit être pensée de manière à minimiser les intrusions visuelles et à assurer une cohabitation respectueuse.

4. Responsabilité environnementale

La conception d’une UHA peut également intégrer des pratiques écoresponsables : toits verts, murs végétalisés, matériaux durables, systèmes de chauffage à faible empreinte carbone, etc. Plusieurs municipalités encouragent d’ailleurs ces approches dans leur réglementation.

UHA : un nouveau concept de logement… ou simplement redécouvert ?

Bien que les UHA soient souvent perçues comme une innovation, le concept est loin d’être nouveau. Ces habitations secondaires étaient courantes au Canada dès le 19e siècle et ont connu un essor marqué pendant la crise de 1929, puis après la Seconde Guerre mondiale, en réponse à une pénurie de logements généralisée.

Toutefois, entre les années 1950 et 1960, la prospérité économique et le développement des banlieues ont réduit l’intérêt pour ce type de logement. Dans la foulée, la quasi-totalité des municipalités ont adoptés des règlements de zonage interdisant les UHA sur l’ensemble du territoire, façonnant un modèle urbain axé sur l’habitation unifamiliale.

Depuis les années 1990, l’intérêt pour les UHA connaît un renouveau, porté par la recherche de solutions plus flexibles et abordables. Pourtant, la réglementation tarde à suivre, malgré certains assouplissements annoncés récemment par le gouvernement fédéral, notamment en matière de financement.

Quels sont les avantages des UHA ?

Si les unités d’habitation accessoires (UHA) suscitent un regain d’intérêt, c’est parce qu’elles offrent de multiples avantages, tant pour les citoyens que pour les municipalités.

Les bénéfices pour les citoyens

- Favorisent l’entraide intergénérationnelle : Les UHA facilitent la cohabitation de proches (jeunes adultes, personnes âgées, etc.), notamment dans un contexte familial, en créant des milieux de vie propices à la solidarité.

- Solution au vieillissement de la population : Bien conçues, elles permettent aux aînés de rester à domicile plus longtemps, particulièrement lorsqu’elles respectent les principes d’accessibilité universelle.

- Offrent des logements abordables : Elles constituent une alternative intéressante pour les ménages à faible revenu, dans un marché immobilier souvent peu accessible.

- Génèrent un revenu d’appoint : La location d’une UHA permet aux propriétaires de rentabiliser leur terrain et de réduire leur charge financière.

Les bénéfices pour les municipalités

- Encouragent la densification intelligente : Les UHA contribuent à limiter l’étalement urbain en optimisant l’usage des terrains résidentiels existants, sans dénaturer les quartiers.

- Augmentent les revenus fonciers : Chaque nouvelle unité génère des taxes supplémentaires, ce qui renforce la viabilité financière des villes sans nécessiter de nouveaux développements.

Les limites à l'implantation des UHA

Malgré leurs nombreux avantages, les UHA font encore face à plusieurs freins à leur déploiement, particulièrement au Québec. La réglementation municipale restrictive demeure l’un des obstacles majeurs, mais elle n’est pas seule en cause. D’autres défis, tant techniques que sociaux, freinent l’acceptabilité du concept :

- Incertitude quant à la valeur foncière ;

- Doute sur la rentabilité ;

- Inquiétude liée à la densification ;

- Résistance au changement.

En effet, de nombreux propriétaires s’opposent à ce que de nouveaux logements soient érigés à proximité de leur résidence. Même si plusieurs reconnaissent le bien-fondé de la démarche, peu sont prêts à la mettre en application dans leur cour, aux risques de devoir modifier leur mode de vie.

La réglementation des UHA au Québec: un frein à leur déploiement ?

Pour les propriétaires souhaitant aménager une unité d’habitation accessoire, le parcours est souvent semé d’embûches. Ce n’est pas un hasard si les UHA peinent à se multiplier dans la province : les règlements municipaux demeurent l’un des principaux obstacles à leur implantation.

Dans plusieurs villes du Québec, la construction d’UHA est tout simplement interdite. Ailleurs, elle est permise, mais assortie de conditions strictes. Par exemple, certaines municipalités autorisent l’aménagement d’une unité secondaire uniquement si celle-ci est occupée par un membre de la famille, excluant ainsi la possibilité de la louer à un tiers.

Cette rigidité réglementaire pousse même certains citoyens à construire des UHA de manière informelle, sans les déclarer. Pour plusieurs experts, un assouplissement des règles est devenu essentiel, non seulement pour encourager leur création, mais aussi pour en assurer un déploiement encadré, sécuritaire et équitable.

Quelles sont les municipalités qui ouvrent la voie au Québec ?

Malgré ces freins, certaines villes québécoises ont amorcé un virage réglementaire afin de mieux intégrer les UHA à leur planification urbaine.

- Sainte-Catherine (Rive-Sud de Montréal) : avec un territoire déjà développé à 98 %, la ville a misé sur les UHA pour favoriser l’accès à la propriété et maximiser l’utilisation de l’espace existant.

- Mont-Saint-Hilaire : face à un nombre croissant d’UHA construites malgré les interdictions, la municipalité a décidé de réviser sa réglementation pour répondre aux besoins réels des résidents.

- Longueuil : la ville est actuellement en réflexion sur la densification de ses secteurs résidentiels. Un changement d’encadrement pour les UHA est à prévoir dans les prochaines années.

- Montréal : la réglementation varie selon les arrondissements. Certains, comme Ville-Marie et Le Plateau-Mont-Royal, autorisent les unités accessoires, notamment lorsqu’elles sont intégrées au sous-sol de la résidence principale.

Vous avez un projet en immobilier?

XpertSource.com peut vous aider dans vos démarches pour trouver un courtier immobilier. En nous parlant de votre projet, nous vous mettrons gratuitement en relation avec les personnes-ressources adéquates. Vous n’avez qu’à remplir notre formulaire (en quelques minutes seulement) et vous pourrez être mis en contact avec des experts.